|

Texte,

die in der Arbeit sind – teils Bruchstücke, teils schon

komplett

„Fangt euer Tagwerk fröhlich an.“

Als Auftakt (und Indiz, woher alles kommt):

Coffeemania

Balzac schrieb Stories dreist und toll:

Er pumpte sich mit Kaffee voll.

Bach mussten sich die Fugen fügen.

Er soff Kaffee in vollen Zügen.

Beethoven trank die sechste Schale.

Dann schuf er seine Pastorale.

Ob dich und mich solch Geist beseelt?

Es hoffe, wer auf Kaffee zählt!

Stellvertretend für eine Sammlung von Märchen unserer polnischen Nachbarn:

Pan Twardowski

Vor vielen Jahren lebte in einem der prächtigen Mietshäuser am Krakauer Altmarkt mit Blick auf die Tuchhallen ein feiner Edelmann aus dem Geschlechte derer von Twardowski. Er war ein äußerst gebildeter Herr, hatte an mehreren europäischen Universitäten studiert und sogar den Heiligen Vater in Rom besucht. Sein Wissensdurst war unstillbar. Je mehr er wusste, desto mehr wollte er erfahren. Je mehr er gesehen hatte, desto mehr wollte er erleben. Doch auch den Genüssen des Leibes war er durchaus zugetan. Dabei war Pan Twardowski freundlich gegen jedermann, ließ sich im Gasthaus nicht lumpen, gab Kindern und Bettlern reichlich, und allein drei Schneider und zwei Friseure lebten von ihm. Verständlich, dass er beliebt war.

Leider ist auch das Vermögen eines solchen Wohltäters der Bürgerschaft nicht unbegrenzt. Unfroh sah Pan Twardowski am Monatsende in seine Schatulle, wo der Vorrat an Reichtümern weiter zusammengeschmolzen war. Nicht mehr lange, und er konnte den Boden sehen. Es musste ihm etwas einfallen, das absehbar missliche Ende abzuwenden. Wozu hatte er sonst soviel studiert?

Dennoch ließ er sich nicht die Petersilie verhageln, lebte wie gewohnt zu aller Wohle und brachte sein Geld unter die Leute. Er vergaß aber auch nicht seine Studien. Denn es gab, davon war er überzeugt, noch unendlich viel in der Welt, was er nicht wusste.

Eines Abends stieß er beim Stöbern in alten Handschriften aus dem Besitze der Vorfahren auf einen Bericht, wie der Teufel zuverlässig zu beschwören sei. Manche der Wendungen waren so altertümlich und verschollen, dass sie ihm unverständlich blieben. Aber mit Hilfe der aus Rom mitgebrachten lateinischen Pandekten und seiner gerühmten Beharrlichkeit reimte sich der forschende Geist das Fehlende zusammen, so dass er wohl den Versuch wagen wollte, den Leibhaftigen herbeizuzitieren.

Am anderen Tage kaufte er auf dem Markt die meisten der benötigten Gerätschaften und Ingredienzen und ging dann hinauf zum Wawel, um in der Mittagsstunde im Schatten der Kathedrale nach dem Kräutlein Teufelswurz zu suchen. Denn nur um diese Stunde und an diesem Orte gepflückt, sollte es seine beschwörende Kraft offenbaren. Wieder zu Hause, nahm er sich eine große Rolle Pergament und übertrug mit zierlicher Schrift fein säuberlich die alten Formeln und Zeichnungen. Dieses Werk gelang ihm so vorzüglich, dass er sich nicht enthalten konnte, von sich aus eine seiner Lieblingsmaximen hinzuzufügen:

Semper fiat dictum cacatum non est pictum. mp PT

Was, in unser liebes Polnisch gebracht, nichts anderes bedeuten sollte, als dass eine noch so fleißige Schmiererei mit den eigenen Exkrementen noch lange kein Gemälde hervorbringt. Ja, so gelehrt und volkstümlich zugleich wusste sich unser Edelmann auszudrücken. Und da er eitel war, hatte er „mp“, mit eigener Hand, noch seine Initialen hintangesetzt, denn Pan Twardowski hatte vom Vater neben allem anderen auch den schönen Vornamen Piotr geerbt.

Von der Marienkirche schlägt es Mitternacht. Bleich scheint der Vollmond ins Zimmer. Mit dem zwölften Schlag zündet Pan Twardowski ein Lämpchen an. Mit dessen Öl hatte der Teufelsbanner vor drei Tagen das ewige Licht vor dem Bild des Apostels Petrus aufgefüllt und es dann heute vor Anbruch der Dunkelheit wieder ausgetauscht. Auch ein Fläschchen Weihwasser hatte er in der Kirche vollaufen lassen und eingesteckt. Darin löst er jetzt den zerstampften Teufelswurz und tut drei Lot Weingeist und ebenso viele Kügelchen Quecksilber hinzu.

Aus der Phiole über der Flamme steigt stinkender Dampf. Verflixt, wo ist der Zirkel geblieben, mit dem er den Kreis um sich ziehen muss! Hastig malt der wagemutige Zauberlehrling altslawische und griechische Formeln auf den Boden und vergisst auch, für den Fall des Misslingens, den Drudenfuß nicht. Was Pan Twardowski braucht, ist ein geschickter und unermüdlicher Diener. Deshalb hat er sich aus der langen Teufelsliste einen ausgesucht, von dessen Erdenwallen in Schlesien und Galizien zuverlässige Nachricht in den alten Schriftrollen stand. Und so ruft er hinaus in die Geisterstunde:

Behemoth, du Sohn der Hölle,

zeige dich nun auf der Stelle!

Dienst du mir, dien ich dir später.

Schwarzgeschwänzter Wundertäter

mit dem krummen Ziegenbein,

Behemoth, erschein, erschein!

Fernes Wetterleuchten durchzuckt bei der ersten Anrufung des Namens das Firmament. Bei dem Versprechen „Ich dien dir später“ schlägt aus klarem Himmel der Blitz in den Schornstein, und der abermalige Befehl „Erschein!“ lässt ein Feuer im Kamin auflodern, aus dem mit eleganter Verbeugung der Herbeigerufene ins Zimmer springt.

Freilich bietet er keineswegs das Bild, das die alte Urkunde zeichnet. Er gleicht eher einem modernen Handlungsreisenden. Gekleidet ist er in einen langen taubengrauen Gehrock, dessen Schöße wohl auch den obligaten Schwanz bedecken, denn man sieht absolut nichts von ihm. Die Beine stecken in Gamaschenstiefeln, die geschickt die kleine Behinderung des Klumpfußes verbergen. Und auf dem Kopf sitzt ein keckes Hütchen mit einer Hahnenfeder. Das beult sich leicht an beiden Seiten auf, wo, wie der Kenner weiß, die Bockshörner emporragen.

Mit gewinnendem Lächeln und ausgestreckter Hand tritt der Teufel auf Pan Twardowski zu. „Seid gegrüßt, wohledler Herr! Mein Name ist Behemoth, was kann ich für Euch tun?“

Pan Twardowski ist vor der eigenen Kühnheit erschrocken und schlottert am ganzen Leib. Dennoch überwiegt die Neugier und der Stolz auf die eigene Kunst als Teufelsbändiger.

„Du sollst mir getreulich dienen und jedweden Wunsch erfüllen, der meiner Phantasie entspringt! Vermagst du das wirklich, oder ist dein Ruf nichts als Prahlerei?“

„In der Tat rühmt sich unsere Zunft, alles nur Vorstellbare wunschgetreu und auf der Stelle wahr zu machen. Dafür will ich in persona einstehen. Doch dingt Ihr mich, braucht es einen Vertrag, den Ihr mit eigenem Blut besiegelt.“

Der höllische Geschäftsmann zieht routiniert das bereits ausgefertigte Schriftstück aus der Brusttasche. Pan Twardowski studiert es sorgfältig, nickt mehrfach und hat am Ende, denn Verhandeln muss sein, zwei kleine Änderungswünsche.

„Du stimmst mir gewiss zu, dass drei Jahre Dienst kurz bemessen sind. Mich locken tausend Abenteuer, dass ich sie bestehe. Die Frist wird nicht genügen. Ein Jährlein mehr solltest du schon zulegen. Zum anderen aber will ich dir aus einer zärtlichen Erinnerung heraus dasjenige, was dir zukommt, in Rom aushändigen. Denn die ewige Stadt weckt Gefühle, die mir noch heute das Herz rühren.“

Und flugs hat er die Drei zur Vier geändert und mit feingestochenen Buchstaben hinzugesetzt: „Bei Vertragsende übergebe ich meine Seele in Rom.“

Worauf der Teufelsbanner, bevor der verdutzte Behemoth reagieren kann, sich die Feder in den Finger sticht und blutig wie bekannt unterzeichnet: mp PT.

Nun begann eine herrliche und aufregende Zeit für den gelehrten Abenteurer, für seinen Diener Behemoth aber schweißtreibende Arbeit vom Morgen bis in die Nacht. Keine Akademie der Welt wird ausklügeln, was ohn Unterlass der Vorstellungskraft des wissbegierigen Erfinders entsprang, und was sich sein Verstand nicht am Tage ausdachte, das fiel ihm nachts im Traume ein.

Ob er hinabtauchte in den Krater des lavaspeienden Ätna, auf dem Grunde der Wisła gegen den Strom von Sandomierz nach Tarnobrzeg spazierte, auf einer Wolke über den Urwald von Białowieża flog, ob er den russischen Zaren nachts in seinem Prunkbett besuchte und in der Nase kitzelte, bis der ergrimmt nach dem erschrockenen Leibarzt rief, ob er auf einem Hahn über den Jahrmarkt von Opole ritt, ob er die preußischen Landräuber in der Schlacht bei Kunowice in Nebel und Morast führte, dass sie am Ende das Hasenpanier ergriffen, ob er jenen berühmten Goldzłoty erfand, der sich in der Tasche eines Diebes von selbst auflöste, bei einem ehrlichen Mann aber verdoppelte – der Wunderdinge, die man von ihm berichtete, war kein Ende.

Er trieb es so weit, dass er die Hundefelsen bei Zakopane vom Fuß auf die Spitze stellte, um besser untersuchen zu können, was der Berg in seinem Inneren barg. Auch interessierte ihn sehr (denn er war des unablässigen Gejammers der Reichen müde), wie wohlhabend oder bedürftig das Land tatsächlich sei. Deshalb ließ er eines Nachts sämtliches Silber und Gold aus Polen auf dem Schlossplatz in Warschau in zwei Haufen aufschütten, und alle Wojewodschaftsschreiber, Notare und Geldverleiher mussten es bis zum Morgen zählen und genau auflisten, bis es vor dem ersten Hahnenschrei den rechtmäßigen Eigentümern wieder ausgehändigt war. Danach herrschte für wenigstens fünf Jahre mehr Steuergerechtigkeit in Polen.

Als er zur Vermählung des Königsneffen auf einem auf Pappe gemalten Trakehner zu Hofe sprengte und vor der Festgesellschaft einen Schwarm Rebhühner dazu brachte, mitreißend den Krakowiak zu tanzen, musste ihm zu Ehren ein neuer Orden gestiftet werden, denn der König stellte überrascht fest, dass Pan Twardowski an seinem Galarock schon alle Orden des Landes trug.

So vergingen mit Abenteuern, Lustbarkeit und mancher guten Tat die im Vertrag ausbedungenen Jahre. Pünktlich um Mitternacht trat am Tage des Ablaufs der abgearbeitete Behemoth vor seinen Herrn und verlangte den Lohn.

„Nun, fleißiger Behemoth, auch du musst dich in allen Punkten an den Vertrag halten. Lies nach, wo dir dein Teil ausgehändigt wird. Ist hier Rom? Ich jedenfalls habe nicht die Absicht, in die heilige Stadt zu reisen.“

Der geprellte Teufel, der am Tage des Triumphs mehr Eindruck machen wollte und deshalb in seiner wahren Gestalt erschienen war, musste zähneknirschend den Schwanz einziehen und weiter zu Diensten sein. Denn so stand es im Text. Tag reihte sich an Tag, die Wochen wurden zu Monaten, und bald schon war ein weiteres Jahr für Pan Twardowski in Lust und Freuden, für den betrogenen Behemoth aber in bitterer Fron verstrichen.

Da, eines Nachts, schlägt es hart ans Tor des Herrenhauses, in dem Pan Twardowski von einem weiteren erlebnisreichen Tag auf seiner Reise durch Ostpolen ausruht. Eben sinnt er einem munteren Traume nach, wie die schweren Welse des Bug als Kammerdiener und Musikanten im Wojewodenschlosse dienen könnten.

Man weckt ihn. Vor dem Wundermann erscheint ein graubärtiger Kutscher. Händeringend fleht er, mit ins nächste Dorf zu kommen, wo sein Herr todkrank darniederliegt. In seiner Not habe er zu dem großen Wohltäter der polnischen Lande geschickt, denn allein von diesem erhoffe man sich noch Heilung. Gleich springt der Edelmann aus dem Bett, seinem Rufe zu genügen. Schnurstracks eilt er mit dem Alten zu dessen Herrn, einem reisenden Kaufmann.

In dem schäbigen Dorfgasthaus finden sie ihn auf kargem Lager. Pan Twardowski beugt sich über den Kranken und will ihn untersuchen. Da schlägt jener die Augen auf. Sein Mund verzieht sich zu höhnischem Grinsen. Er öffnet die Lippen, und mit den Worten zischelt dem Nothelfer eine gespaltene Schlangenzunge entgegen:

„Hab ich dich doch, Schlaukopf! Sieh dich um, wo du bist!“ Es ist Behemoth, der da vor ihm liegt, offenbar gar nicht leidend, sondern siegesfroh.

Erbleichend weicht Pan Twardowski zurück. Sein Blick fällt auf das verrußte Gasthausschild. Er liest: „Herberge zum Ewigen Rom“. Nun hieß es wohl die Zeche bezahlen.

Von dem Lärm ist in der Ecke der Gaststube ein vier Monate alter Säugling in seiner Wiege erwacht und meldet Protest gegen das laute Treiben. Bevor die Mutter ihren Malutki, ihren Olek, ihren süßen Olusch besänftigen kann, ist der eben noch Verlorene zur Stelle und hat den Schreihals auf dem Arm. Seltsam, der ist gleich ruhig und greift mit dem Händchen nach dem stolzen Schnurrbart des gelehrten Mannes.

Jetzt hat unser Tausendsassa gut lachen. Weiß er doch: Kein Höllengeist darf sich an einem so kleinen Kinde vergreifen, denn es ist sündelos. Solange er den Jungen auf dem Arm hält, bleibt auch er unantastbar. Und wenn sie zusammen aus dem Hause sind, nun, dann ist er nicht mehr „in Rom“. Der Vertrag gilt weiter. Ein zweites Mal wird er sich besser vorsehen.

Pan Twardowski wendet sich zum Gehen. Hinter sich hört er die Worte des wieder an der Nase Herumgeführten, der ihm voller Empörung nachruft: „Pfui Kruzifix, ein feiner Edelmann bist du, Pan Brichdeinwort, ein Kleinod der Schlachta! Versteckst dich hinter einem Kinderarsch! Betrügst mich am beeidigten Ort! Wo Ehre und Vertrag nichts mehr gelten, sei‘s hier in Rom, sei‘s in Kleinsiehstdunicht, da ist Polen bald verloren – und mit Recht!“

Und er spuckt dreimal aus, dass sich kleine qualmende Löcher in die Dielen brennen.

Pan Twardowski ist ins Mark getroffen. Vieles mochte man ihm nachsagen, doch die Schlachtitzenehre stand über allem. Das Wort eines Edelmannes durfte nicht bezweifelt werden, wo sollte das enden? Leider hatte diese Ausgeburt der Hölle Recht. Ade, schöne Welt!

Er kehrt um, legt behutsam das Kind in die Arme der Mutter und übereignet sich seinem Gläubiger. Der packt ihn beim Schlafittchen und saust mit ihm durch den Schornstein davon. Denn ein Sendbote der Hölle muss stets auf dem gleichen Weg die Erde wieder verlassen, auf dem er sich zum ersten Mal einer armen Seele genaht hat.

Sieh, da fliegen sie am Himmel hin. Mit ihnen ist eine Schar Krähen aufgestiegen und begleitet ihren Weg nach Westen. Nicht lange, und es zeigt sich unten das vertraute Bild der Heimatstadt. Wie friedlich liegen die Krakauer Straßen im Laternenlicht! Einträchtig schmiegen sich die Mietshäuser am Altmarkt aneinander, und außer ein paar verspäteten Zechern ist niemand mehr unterwegs. Ihr Krakeelen hört man hier oben nicht, nur der Glockenschlag der Marienkirche klingt von ferne ans Ohr. Sehr wehmütig wird es unserem Pan Twardowski ums Herz. Eine Erinnerung steigt in ihm auf, und leise summt er ein Lied, das ihn die Mutter gelehrt hatte und das sie beide oft sangen, wenn sie hin zur Marienkirche gingen oder von ihr kamen:

Kleiner Kuckuck, fliegst ins Land,

willst ins Blaue steigen.

Himmel, jetzt noch unbekannt,

wird im Flug dein eigen.

Kuckuck, Kuckuck, sag mir bald,

wieviel Jahre werd ich alt?

Kleiner Piotrusch, lauf ins Land,

wie die Füße tragen.

Wald und Feld, noch unbekannt,

wirst du bald durchjagen.

Piotrusch, Piotrusch, ach ich bitt,

nimm mich kleinen Kuckuck mit!

In die schöne weite Welt

sehnt sich unser Leben.

Mensch und Tieren zugesellt

ist dasselbe Streben.

Herze, Herze, schlage laut,

dass einer gern dem andern traut!

Das Lied aus Kindertagen rührt Pan Twardowski so sehr, dass ihm die Tränen heiß von den Wimpern rinnen, hinab zur geliebten Heimatstadt, wo sie als sanfter Sommerregen niedergehen. Die Seele wird ihm auf einmal so weit, dass sie sich schwerelos emporschwingt in immer höhere Gefilde.

In dem nie beflogenen Himmel bleiben die Krähen zurück, schwenken paarweise ab und kehren schließlich um zu ihren irdischen Nestern.

Immer weiter steigen sie zu zweit. Denn der Teufel hält Pan Twardowski immer noch am Kragen und muss wohl oder übel mit. Jetzt ist die Marienkirche nur noch als winziger Punkt zu ahnen. Doch im Gedächtnis des kleinen Jungen, der er wieder ist, ragt ihr Turm so herrlich empor, wie ihn nur die frischen Augen eines Kindes sehen. Da lässt Behemoth endlich ab von der Beute und stürzt zurück in seine Hölle.

Pan Twardowski war so hoch geflogen, dass er eben den Mond erreicht hatte. Es war zwar sehr erhebend, so durch das All zu schweben, aber irgendwo musste er schließlich bleiben. Er hielt sich also am spitzen Horn des Mondes fest und kletterte hinauf.

Dort wohnt er bis heute, und viele Himmelsbeobachter, die mit ihren Teleskopen die unendliche Ferne durchforschen, berichten davon, dass sie ihn manchmal sehen, wie er in aller Gemütlichkeit seinen liebgewordenen Gewohnheiten nachgeht.

Andere wiederum, und ich weiß nicht, ob man ihnen glauben darf, wollen Pan Twardowski in hellen Nächten beobachtet haben, wie er sich an einem Mondstrahl zur Erde hinablässt, um in Kraków über den Altmarkt zu spazieren und nach dem Rechten zu sehen.

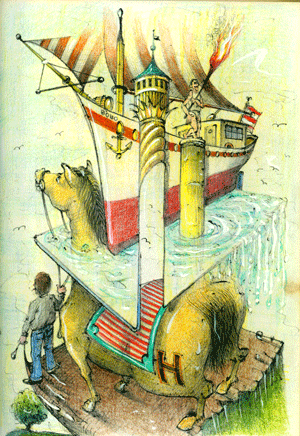

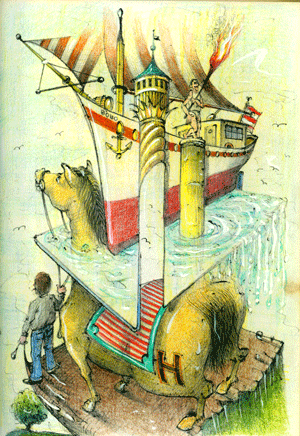

Ein Skizzenbuch des Malers Bobo Freitag, der sich Buntmacher nennt, hat mich zu kleinen Schreibübungen angeregt, die seiner Phantastik zu folgen versuchen.

Die Arche

Es herrschte Gedränge am Bauplatz der Arche. Das gewaltige Schiff war noch nicht vollendet, doch von überall her strömten schon die Tiere. Von manchem hatte man vor dem bedrohlichen Gerücht gar nicht gewusst, dass es existierte. Natürlich waren auch Menschen da, nicht zu knapp. Sie forderten laut oder leise, je nach Geblüt, ihren Platz. Keiner wusste zu sagen, wo die Nachricht hergekommen war. Doch war man von alters her an Wunder gewöhnt. Es konnte also durchaus etwas dran sein an der düsteren Prophezeiung, dass diesmal Schluss sei mit Jahwes Geduld.

Die Streitereien um einen guten Platz in der Schlange erfüllten die Luft. Marketender und Huren priesen sich an, und auch die Diebe hatten eine gute Zeit. Seltsam, man wollte an Bord gehen, wohin aber die Reise gehen sollte, davon hatte keiner eine Ahnung. Hauptsache weg. Lotterieverkäufer, die als Preise Plätze auf dem Luxusdeck in Aussicht stellten, hatten reißenden Absatz. Der alte Unglaube, die eingefleischte Selbstgewissheit. Es war noch immer alles gut gegangen.

Seit gestern war das Wasser um zwei Fuß gestiegen. Die ganz vorn in der Reihe standen, bekamen schon nasse Zehen. Sie drängten nach hinten, was mit Murren und Rempeleien quittiert wurde. Ein Pharisäer in seiner Sänfte kam zu Fall, obwohl er den Hausdiener angewiesen hatte, ohne Rücksicht von der siebenschwänzigen Peitsche Gebrauch zu machen. Umsturz lag in der Luft, aber es nahm ihn keiner ernst. Die Verhältnisse waren festgefügt seit Jahrhunderten, und die Berichte auf den alten Tafeln galten als Märchen.

Ganz vorne stand Gideon. Er hatte, er war schlau, seinen Lieblingsgaul Hippokrates mitgebracht, einen feisten Falben ausländischer Herkunft. Sein Name, so hatte der balkanische Pferdehändler versichert, lasse auf königliche Abstammung schließen und solle soviel wie Pferdeherrscher bedeuten. Gideon kannte den Bauherrn, einen gewissen Noah. Sie hatten Geschäfte miteinander gemacht und dabei so manchen Lederbecher des sauren, aber starken Rotweins der Gegend geleert. Wenn er die umlaufenden Geschichten richtig verstanden hatte, kam es darauf an, sich der Gesellschaft eines unverwechselbaren Tieres zu versichern, um an Bord zu kommen. Da war Hippokrates erste Wahl. So hielt er denn seinen Hengst geduldig am Zügel, der vor Langeweile furzte.

Wo blieb nur dieser Noah? Allmählich kam Unruhe auf. Die Dämmerung nahte, und das Wasser stieg weiter. Eine Unverschämtheit, uns warten zu lassen! empörte sich ein Geldwechsler, der Gannef will den Preis in die Höhe treiben! Ein Geharnischter im hinteren Glied überlegte, ob er sich mit dem Dolch zur Arche durchstechen solle, ließ es aber bleiben. Dafür war immer noch Zeit, wenn es mit dem Einschiffen losging. Auch dieser hochfahrende Schlagetot hatte eine Kreatur bei sich, ein nacktärschiges Äffchen, das ihm auf der Schulter turnte und aufgeregt kreischte.

Die Finsternis brach herein. Jeder suchte sich wohl oder übel ein trockenes Plätzchen für die Nacht. Von Noah weit und breit keine Spur. Nicht nur Gideon nahm sich vor, ihm die schlechte Behandlung bei nächster Gelegenheit heimzuzahlen. Morgen war auch noch ein Tag.

Während sich die Leute niederlegten, hatte sich der Tiere eine fiebrige Unruhe bemächtigt. Ein Hahn, der um diese Stunde zu schlafen hatte, krähte plötzlich scharf, und das dreimal. Ich dreh dir den Hals um! schrie die erboste Besitzerin, aber wo war er? Weggeflattert.

Der lange Tag in der Hitze forderte seinen Tribut. Bald war nur das Schnarchen der Menschenmäuler zu hören. Wäre da noch ein Ohr gespitzt, hätte es das Rascheln davoneilender Hufe, den stillen Schlag zweier Flügel, das Echo der schleichenden Tatze, das Kriechen einer Schnecke vernommen?

Der Morgen begann mit dem Fluch eines Hohen Priesters, dem die Welle den Bart leckte. Was die entsetzte Menge sah: Sie lagerten umzingelt vom Wasser. Und sie waren unter sich. Alle Tiere waren fort. Der Hengst Hippokrates hatte den Zaum durchbissen, die losen Zügel baumelten an Gideons Arm. Auch die Arche war verschwunden. Man konnte sie am Horizont sehen, ein unförmiges, aber offenbar seetüchtiges Gefährt.

Alles was Menschenwerk war, Erfahrung, Schlauheit und Religion, ihre Gier, Pünktlichkeit und aller Geschäftssinn, es sollte mit ihnen untergehen in der gleichmachenden Flut, ersaufen.

In den Strahlen der frühen Sonne grüßte von fern der Gipfel des Berges Ararat.

Mythen und Sagen haben zu allen Zeiten gereizt, ihnen nachzusinnen oder sie neu zu interpretieren. Die Schöpfungsgeschichte der Maya zeichnet sich, was dem Genre selten eignet, durch Humor und kritisches Selbstbewusstsein aus. Meine Vorstellung ist, dass gegenüber jeder Textseite ein Bild stehen soll.

Popol Vuh

So spricht Popol Vuh, das heilige

Buch der Maya:

Still war es überall. In tiefem

Schweigen schwebte das All.

Öde war es und leer.

Allein der Himmel war oben

und unten das Meer.

Kein Wind ging, es ging keine

Welle. Kein Einziges, das auch

nur rieselte oder rauschte.

Nur Ruhe war und Nacht.

In dieser Unendlichkeit langweilten

sich die Götter. Zwar waren sie

viele, doch wusste ein jeder die

Gedanken des anderen.

Immer das eigene Echo zu hören,

ermüdet. Niemanden gab es, der sie

bewunderte.

Da schieden sie die Wasser, dass

sich fester Boden erhob aus der Flut.

Den schmückten sie mit Bäumen

und Blumen und belebten die

neugeborene Welt: mit Vögeln

die Luft, mit Fischen die Flüsse,

mit kriechendem und schreitendem

Getier das Land, großartig

und freigiebig zur eigenen Freude.

Das Gewimmel war ihre

Augenweide, und es verging

gute Zeit, in der die Laune der

Götter sich hob. Bis sie merkten:

Etwas Wichtiges fehlte.

Keines der Tiere erhob seine

Stimme zu ihnen. Stumm blieben

die Fische. Zwar tschilpten und

tirilierten die Vögel, zwar fauchte

der Puma und blökte das Schaf.

Aber nicht eines war der

Sprache fähig, die doch der

Stimme erst Sinn gibt.

Der Götterrat saß zu Gericht

und richtete heftige Vorwürfe

wider den, der Herr war über

die Tiere und sie so sprachlos

erschaffen hatte.

Dieses Mal machten sich ihrer

etliche an die Arbeit.

Sie gruben nach formbarem

Lehm und kneteten daraus einen

Menschen, dem gaben sie die

eigene Gestalt. Sie ergötzten sich

an ihrem Abbild und fanden

das Werk gelungen.

Dieser Mensch konnte zwar

Worte formen, doch hatte er

wenig Verstand. Das schöne

Geschenk der Rede, er

vermochte es nicht zu gebrauchen,

wie es die Götter sich wünschten.

Also war auch dieser Versuch

vergebens, und der Erdmensch

ward wieder zurück in den Lehm

geworfen.

Erfahrung macht auch den

Dummen klug, sagte einer

in der Götterversammlung.

Denn es war wohl ein Fehler

gewesen, den Menschen aus

Dreck zu bilden.

Wie edel dagegen ist Holz und

gestaltbar frei nach Belieben!

Man braucht nur ein scharfes

Messer und eine geschickte

Hand, es zu schnitzen.

Tatsächlich ging es jetzt besser.

Der hölzerne Mann redete

nicht nur fließend, er erwies

sich auch als eifrig und schlau.

Man gab ihm eine hölzerne Frau,

und sie vermehrten sich und

besiedelten alle Lande.

Die Holzmenschen waren so

beschäftigt mit Essen und Trinken,

so eifrig setzten sie hölzerne Kinder

in die Welt, dass ihnen keine

Minute blieb, zum Himmel zu

blicken.

Den Verstand, den ihnen die

Götter gegeben hatten, sie

benutzten ihn einzig, immer

mehr und mehr an sich zu raffen.

Die Götter waren so ergrimmt,

dass sie beschlossen, die

wimmelnde Schar loszuwerden.

Sie sandten den Selbstsüchtigen

eine Sintflut.

Doch weil Holz schwimmt,

ertranken die Holzmenschen nicht.

Sie retteten sich auf die höchsten

Bäume, die die Flut überragten,

und harrten dort aus, bis die

Wasser wieder sanken.

Das dauerte lange, und so

vergaßen sie, was sie einst

am Boden getrieben hatten.

Die Wipfel der Bäume waren

ihnen zur neuen Heimat geworden.

Diese Menschen wurden

die Ahnen der Affen, die heute

noch den Dschungel bevölkern

und sich dumm und unanständig

benehmen.

Die Götter aber schenkten ihnen

fortan keine Beachtung mehr.

Die Himmlischen waren es

nun überdrüssig, sich weiter

um ein Geschöpf zu mühen,

welches so war, wie es sein

sollte.

Nur einer von ihnen, bekannt für

Beharrlichkeit, wagte einen letzten

Versuch. Er nahm dazu Maismehl.

Damit ein möglicher Fehler nicht

alles verdarb, buk er mit derselben

Form gleich vier Gestalten.

Und siehe, die vier neuen

Geschöpfe konnten nicht nur

sprechen, denken und arbeiten,

sie verstanden es auch, ihren

Erschaffer im Liede und Tanz

zu preisen.

Dabei erhoben sie die Augen

zum Himmel, und da sie

scharfäugig waren,

erspähten sie manches,

was sie nicht sehen sollten.

Die Götter brauchten jetzt ein

Versteck vor der Klugheit der

Menschen.

Sie schickten nach einem der

Ihren, Hurakan. Von ihm haben

die schrecklichsten Stürme den

Namen, die Hurrikane.

Der blies dicke Wolken vor die

Augen der allzu Gescheiten,

so dass sie künftig nur zu sehen

vermochten, was auf der

Erde geschah.

Die frisch geschaffenen vier

Männer aus Maismehl waren

nach den ersten großen Mühen

in Schlaf gefallen.

Ihren ahnungslosen Schlummer

nutzten die Götter, ihnen

nacheinander eine, zwei, drei, vier

Frauen beizugesellen.

Als die Maismänner am Morgen

erwachten, hörten sie ein sich

wiederholendes Klapp-Klapp:

Die Frauen waren dabei, Tortillas

für das Frühstück zu backen.

Oben im Himmel hatten die

Götter von nun an ihre

Ruhe. Sie schaukelten

sich in der Hängematte,

ließen den Blick über die Erde

schweifen und waren mit sich

und ihrem Werk zufrieden.

Das Volk der Maya aber stammt

von diesen acht Maismenschen ab.

Hans Vent (*1934)

Betrachtung

Radierung 1988

Bild groß

Bild groß

Carl

Michael Bellman (1740 – 1795)

Fredmans

38. Lied

(Dieses wie das folgende Gedicht gehören zu

einer Sammlung von Übersetzungen erotischer Gedichte quer durch

alle Zeiten, vom Altertum bis ins 20. Jahrhundert, an der ich mich

versucht habe.)

Herrn Potiphars Gattin mit Reiz und Begehr

will Joseph mit Liebe beglücken.

Zieht ihn am Mantel, am Hemd und noch mehr:

Komm näher, komm her!

In Kissen und Betten die Rose so rot

liegt da vor Joseph zum Pflücken.

Vergeblich, der Flegel rennt weg wie vorm Tod:

Idiot bleibt Idiot.

Ach, wär ich gewesen statt Joseph zur Stell!

Ach, wär ich gewesen statt Joseph zur Stell!

Ich pflückte sie schnell.

Mein Joseph büchst aus, und da hat er zu tun,

die Nymphe mag winken und locken.

Kein größerer Trottel, beknackt oder duhn,

ging je in zwei Schuhn.

Beim Schmausen und Zechen in Potiphars Saal,

da werden die Kehlen nie trocken.

Da droht kein Duell und da droht kein Rival‘,

ja nicht mal Skandal.

Hurra, Kameraden, auf Potiphars Weib!

Hurra, Kameraden, auf Potiphars Weib!

Sie schläft da bis heut.

Wenn Keuschheit sich nennt, was Joseph getan,

vertrackt und ganz nackt, ohne Kleider,

dann seht euch, Mädels, das Bollwerk gut an:

Ist das nun ein Mann?

In Pharaos Garde als Stabsoffizier,

Kaliber das übliche, leider,

war Potiphar immer im Dienst eine Zier –

doch Schlappschwanz bei ihr.

Hurra, Kameraden, auf Potiphars Weib!

Hurra, Kameraden, auf Potiphars Weib!

Sie lebt ja noch heut.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 – 1669)

Antiope und Jupiter

Radierung 1659

Bild groß

Paul Verlaine (1844 – 1896)

Vorahnung

Die Nacht hast du im Traum dich mir entdeckt:

Wie du vor Wollust fielst in tausend Posen,

Von tausend Wonnen deine Lippen kosen …

Und ich, wie eine Frucht man schmeckt,

Ich küßte dich, ein bißchen überall,

Mit ganzem Mund: Berg, Ebene und Tal.

Ich war von einer Biegsamkeit,

Als ihre Feder spannt mich Wunderkraft:

Bei Gott, welch Atem, welche Lendenmacht!

Du aber, Liebe, bist zur selben Zeit

Ganz diese selbe Kraft, ganz jung,

Welch Liebreiz, welch Gazellenschwung! …

Erwachend dann in deinem Arm,

Jedoch vollkommener, als sich erträumen läßt,

Wird Wirklichkeit das vorgeahnte Fest.

Eine tausendjährige Sage aus Island.

Im Sonnental lebt Thorarin,

fast blind, jedoch nach Bauernsinn

bedacht auf Stolz und Ehre.

Als Jüngling einst durchschiffte er

von Islands Küste kreuz und quer

nach Ost und West die Meere.

Der wilde Sinn der Seemannszeit

pocht noch im Herzen kampfbereit.

Keiner darf seiner spotten.

Den kleinen Hof, die Pferdezucht

besorgt der Sohn, der niemals flucht:

freundlich, doch hart gesotten.

Für jede Wand der Stube gilt:

Schild reiht an Speer sich, Axt an Schild,

die führte einst der Alte.

Nun übt der Sohn sich jeden Tag,

den ihm die Sonne scheinen mag,

dass sich kein Rost drauf halte.

Das schwarze Brot, den guten Brei,

der Tag für Tag ernährt die zwei,

verdanken sie den Rossen.

Beim Kampfspiel stark, im Rennen schnell,

obsiegen sie im Wettduell,

wo niemals Blut geflossen.

Thorarin und Thorstein:

Keiner soll zuvor sein!

Zwei Stunden Ritt von dem Gestüt,

wo gelb am Hang der Ginster blüht,

prangt breit und blank die Hofstatt,

wo Bjarni herrscht als großer Mann,

dem keiner Wasser reichen kann,

weil er den reichsten Hof hat.

Drei Knechte seiner Dienerschaft

verführt zum Übermut die Kraft,

die ihrem Herrn gegeben.

Thorhall und Thorvard miteinand

ringsum im Tale sind bekannt

für prahlerisches Streben.

Den dritten nennt man Pferde-Thord,

weil er die Hengste pflegt am Ort,

wo Bjarni meistens reitet.

Manch Nachbar spürt den eitlen Stolz,

der sprießt auf solchen Dienstes Holz

und Dummheit gern begleitet.

An einem frühen Sommertag,

als Tau noch auf den Wiesen lag,

trafen sich Thord und Thorstein.

Sie führten beide Hengste mit

und reizten sich zu einem Ritt,

wer eher sollt am Tor sein.

Das war auf Thorsteins Weidestück.

Aus Gastlichkeit hielt er zurück

sein schnelles Pferd besonnen.

So kamen miteinander an

der Stallknecht und der Bauersmann,

und keiner hat gewonnen.

Dem Pferde-Thord war das nicht recht.

Wenn auch aus niederem Geschlecht,

konnt Stärke er nicht dulden.

Drum fordert Thorstein er heraus

zum Hengstebeißen vor sein Haus:

„Da zahlst du mir die Schulden.“

Am Sonntag drauf stellt man sich ein.

Viel gaffend Volk will Zeuge sein,

wie sich die beiden messen.

Die Hengste stürmen wild drauflos.

Thords Rappe hat beim Wiehern bloß

das Beißen ganz vergessen.

Dass nicht zum Sieger wird bestimmt

der Braune, Pferde-Thord ergrimmt

ihn auf die Nüstern prügelt.

Thorstein hat diesen Schlag bemerkt

und zahlt zurück, und zwar verstärkt.

Der Rappe, schmerzbeflügelt,

reißt aus, so schnell er rennen kann.

Kaum zügelt ihn der Reitersmann.

Die Menge johlt und freut sich.

Da wendet Thord sein irres Ross,

prescht her und schlägt auf Thorstein los,

und alle sehn es deutlich.

Das Pferdeholz in seiner Hand

den Weg zu Thorsteins Braue fand,

die schwillt ihm übers Auge.

Thorstein reißt einen Fetzen ab

vom Hemd: „Weil ich verletzt mich hab,

zum Kampf ich nicht mehr tauge.“

Tut so, als wäre nichts geschehen,

will heimwärts seiner Wege gehen.

Doch bittet er die Leute,

dass man dem Vater nicht erzählt,

wie Pferde-Thord sein Ross gequält

und was sich zutrug heute.

Doch in der Menge lungern zwei,

lüstern nach Unrat und Geschrei,

die freun sich über alles.

Thorhall und Thorvard schadenlieb

nennen ihn Thorstein Stangenhieb

zum Spott des ganzen Tales.

Thorhall, Thorvard, Thord:

Bald reut euch dieses Wort.

Aus den Verwandlungen des Ovid:

Perdix

Ikarus war ins Meer gestürzt. Die Wogen warfen den Leichnam ans Ufer, wo der Vater ihn fand und in Tränen umarmte. Daedalus schulterte den geliebten Leib und trug ihn zu einem Hügel, der ihm sicher genug schien, als Grabstatt den Sohn zu schützen vor den Klauen des wilden Getiers.

Als er die Steine schichtete, lief im Gestrüpp am Fuße des Hangs aufgeregt schreiend ein Rebhuhn im Kreise. Triumphierend schlug es die Flügel, grell gellte sein Ruf dem Trauernden in die Ohren.

Es war aber das Rebhuhn ein Vogel erst seit kurzem, das erste dazu seiner Art auf der Erde. Noch nicht zur Gänze befiedert, lief es mit emsigem Scharren, hüpfte bisweilen und flatterte schwirrend, dass der Tanz seiner Freude verhöhne des Daedalus Schmerzen.

Perdix – noch heute heißt so das Rebhuhn – war vordem in Menschengestalt des Daedalus Schwestersohn. Mit zwölf Jahren hatte ihn die Mutter dem kundigen Onkel übergeben, auf dass er in seiner Obhut an Wissen und Kunstfertigkeit erlerne, was der Welt bis dahin bekannt war. Der Junge erwies sich als anstellig und hatte eine wache Beobachtungsgabe. Dem Rate des Onkels folgend, ging er hinaus in Wald und Feld und sah stundenlang und ohne Ermüden zu, wie die Wolken zogen, die Tiere liefen, woher der Wind zu den verschiedenen Tagzeiten wehte und wie sich, vom Wasser herbei getragen, der Sand am Seeufer in kleinen gewellten Ablagerungen aufhäufelte. Wurde ein Wild erlegt oder ein Haustier geschlachtet, sah er beim Aufbrechen zu und betrachtete mit nicht ermattender Wissbegier, wie sich Muskeln und Sehnen zueinander fügten und durch welche Schläuche und Bahnen das Blut und die anderen Körpersäfte sich ihren Weg bis in die fernsten Winkel des Leibes suchten.

Einmal nahm er, als er das gezackte Rückgrat eines großen Fisches untersucht hatte, ein Messer her und schlug mit einem gehärteten Dolch und einem Hammer Scharten in die Schneide, also das Messer verderbend.

Die Küchenmägde schalten und wollten es nicht dulden, er aber lief ihnen davon und rief von weitem, dass man ihm den Schaden noch danken werde. Als er seinen Streich vollendet hatte und das Messer von der Spitze bis zum Heft in genauem Abstand mit tiefen Scharten versehen war, nahm er einen Ast und rieb das zähnebleckende Eisen darauf hin und her. Alsbald formten sich helle, lockere Späne, die rechts und links der gezackten Schneide zu Boden fielen, und es dauerte nicht lange, da brach der starke Ast in zwei Hälften. Der Schnitt war glatt und gerade, und nichts war von dem Holze verloren, was doch sonst beim Schneiden und Schnitzen mit dem Messer unvermeidbar war.

So hatte der junge Perdix den staunenden Athenern die Säge gebracht, und auch die scharfzüngigen Mägde lobten ihn darob und fütterten ihn tätschelnd mit Kuchen und Eierspeise.

Daedalus aber, in dessen Hause und Unterweisung das Erfinderkind lebte, hörte mit trüber Freude die Worte der Nachbarn und der Herren vom Rate, da wachse ein neuer Weltweiser heran, der seinen Lehrer wohl bald überflügeln werde.

Wenig später saß Perdix wieder einmal nach seiner Gewohnheit auf den Stufen am Markte und sah auf das bunte Treiben. Da kam ein Invalide daher, dem hatte im Kampfe die Streitaxt das Knie zerschmettert. Weil ihm das rechte Bein fortan den Dienst versagte, hatte er sich zwei Krücken geschnitzt, mit deren Hilfe das gesunde Bein jetzt die Arbeit für beide tat. Der Mann war noch jung und sonst kräftig, so dass er recht behende mit seinen beiden hölzernen Helfern den Platz querte. Als er in der Nähe der Tempelstufen angelangt war, sprach ihn ein Fremder um eine Auskunft an. Der Lahme stützte sich auf sein starkes Bein und die Krücke daneben und schrieb, während er bereitwillig antwortete, mit der anderen Krücke einen weiten Bogen in die Luft, beginnend am linken Fuße, bis dieser verlängerte Zeigefinger schließlich an seinen gewohnten Standort neben dem rechten, ganz unbrauchbaren Fuß zurückgekehrt war. Der Frager bedankte sich, und beide gingen ihrer Wege, jeder in eine andere Richtung.

Der Vorfall hatte nur kurz gedauert und war niemandem auf dem Marktplatz der Beachtung wert – außer Perdix. Lange danach saß er immer noch an derselben Stelle und sann der schwungvollen Linie nach, die das Holz durch die Luft gezogen hatte. In seiner Vorstellung ließ Perdix den Mann sich noch weiter und schließlich ganz um sich selbst drehen. Dann wäre die Krücke auch hinter seinem Rücken durch die Luft gefahren. Oder sie wäre, hätte er steil nach oben gewiesen, am Ende ihres Weges über die Erde bei den Füßen geschrammt. Ein Gedanke durchzuckte ihn: Die Krücke kehrt genau zu ihrem Ausgangspunkt zurück, hinter sich eine Bahn von vollkommener Schönheit und ganz gleichmäßiger Krümmung zurücklassend. Aber warum? Wenn man den eigenen Augen traute, aus einem alleinigen Grund: Weil die Spitze des hölzernen Zeigers in jedem Moment ihres Laufes gleich weit vom Mittelpunkt der sie bewegenden Kraft entfernt blieb. Und diesen Mittelpunkt musste man in der Schulter des Mannes suchen.

Perdix lief nach Hause, nichts anderes im Herzen, als das Vorgestellte im Versuch zu erproben.

(………………………)

Ist der Gedanke geboren, ist die Tat bald vollbracht. Perdix baute das Werkzeug, schenkte den Griechen den in sich selbst mündenden Kreis und nannte das Kind seiner Augen den Zirkel.

Da war seines Ruhmes in Athen kein Ende, und findige Baumeister und Handwerker, aber auch die Gelehrten der Zahl und des Raumes wussten die Erfindung zu nutzen und lobten den Knaben. Sehr zum Missvergnügen des vom Neid in die Seele getroffenen Lehrers.

So kam es, dass eines Abends der ergrimmte Daedalus seinen Schüler beschied, er solle von der Zinne des Burgberges dem Lauf der Gestirne folgen, denn eine seltene Begegnung der Planeten stand bevor.

Voller Eifer machte sich Perdix auf den Weg und nahm auf einer vorspringenden Klippe seinen Standort, wo die Aussicht am besten war.

Daedalus war ihm nachgeschlichen und wartete im Versteck, dass sein Zögling ermüde und in der Eintönigkeit der Nacht einschlafe. Denn er plante in seiner Missgunst, ihn vom Felsen zu stoßen und die Untat als einen Fehltritt in der Finsternis auszugeben. Perdix jedoch hielt in Erwartung des erhabenen Schauspiels die Augen offen und spähte mit brennender Neugier durch ein Sehrohr, das er sich gebaut hatte und das ihm half, das Gesichtsfeld zu begrenzen.

Daedalus trat herzu und schickte sich an, den Schauenden hinabzustürzen, als dieser sich überrascht umwandte und freudig den Lehrer begrüßte. Doch schnell gewahrte er an der finsteren Miene und den hassglühenden Augen die böse Absicht. „Warum?“ entfuhr es den zitternden Lippen, und der Blick hing schreckensstarr an der drohend erhobenen Faust. „Errate es, der du so findig bist und den Gründen des Daseins nachspürst. Und erfahre, ob dein Geist, der zu den Sternen fliegt, auch genügt, dich durch die irdische Luft zu tragen!“ Und mit fürchterlichem Lachen holte der Mörder zum Stoße aus.

Die Eule der Minerva, die ihrem Werke in der Nacht obliegt, war Zeuge des tückischen Plans von Anfang an und hatte eilends der Göttin Kunde gebracht. Die Götter können den Taten der Menschen nicht wehren, wohl aber sie wenden zu besserem Ausgang. Minerva, allen Erfindungen des Menschenverstandes zugetan, erbarmte sich des verzweifelten Opfers und beschloss, den forschenden Knaben zu retten. Während des Falls umhüllte sie den Leib mit tragendem Gefieder und schrumpfte ihn zu Vogelgestalt. Es war aber die Höhe zu gering, die Wandlung zu vollenden und den Körper ganz mit Federn zu bedecken, so dass Perdix schmerzhaft auf dem Boden aufschlug. Doch das Leben war ihm erhalten.

Der Schrecken des Sturzes war so zerstörerisch, dass alle Kraft des noch unfertigen Geistes in die dem Boden verhafteten Füße fuhr. Ohn Unterlass scharrend lief Perdix fortan über die Erde als Rebhuhn, das, wenn es flog, dies nur schwirrend und dicht an der Erde vermochte. Denn es fürchtete für immer die Höhe. Nie mehr sollte sich der erschütterte Wille zu Kühnheit und Tatkraft erheben.

Zwei Stückchen zum Kopfzerbrechen, nicht nur für schlaue Kinder.

Der Wolf, die Ziege und der Kohlkopf

Ein Rätselbilderbuch

Ein Bauer läuft zu einem Fluss,

wo er ans andere Ufer muss.

Drei Weggesellen mit ihm ziehn,

die sind einander gar nicht grün.

Der kleinste ist ein Wirsingkohl,

fühlt sich nur mit sich selber wohl.

Um ihn herum springt eine Geiß,

die, wie ihr Nachbar mundet, weiß.

Als dritter folgt ein grauer Herr,

läuft stets der Ziege hinterher.

Den Wolf, den schert der Kohlkopf nicht.

Er ist auf Ziegenfleisch erpicht.

Gäb nicht der Bauer auf sie acht,

hieß es für zweie Gute Nacht.

Grad kommen sie am Ufer an.

Da liegt ein alter Ruderkahn.

Für alle ist das Boot zu klein.

Es passen immer zwei hinein.

Der Bauer kratzt sich seinen Schopf

und greift dann nach dem Wirsingkopf.

Es grinst der Wolf: Hurra, ich kriege

gleich, wenn sie weg sind, meine Ziege.

Die meckert jämmerlich, worauf

der Bauer stockt in seinem Lauf.

Er kommt zurück das kleine Stück

und nimmt die Ziege jetzt am Strick.

„Mein lieber Wolf, gehab dich wohl.

Ich lasse dir zurück den Kohl.

Ich hoffe, du wirst nicht vergessen,

dich einmal richtig satt zu fressen.“

Und lachend geht der Witzbold fort.

Der Wolf bleibt schwer enttäuscht am Ort.

Schon drüben, legt derweil der Mann

mit seiner hübschen Ziege an.

Dann rudert er zurück. Jedoch

die Sorge bleibt ihm immer noch:

Wen soll als nächsten er jetzt fahren

und ihn nicht stürzen in Gefahren?

Bringt er den Kohl zur Ziege hin,

sitzt der gleich in der Patsche drin.

Den Wolf zur Geiß? Sie wird ihm schmecken,

er wird die blutigen Lefzen lecken.

Egal, wen er auch fährt hinüber:

Für einen wird die Aussicht trüber.

Weiß nicht, als er ans Ufer stößt,

wie er das böse Rätsel löst.

Da warten aufgeregt zusammen

die zwei, die nicht hinüberkamen.

Dem einen läuft die Spucke weg.

Der andere schwitzt vor Angst und Schreck.

Der Mann betrachtet seine beiden:

Er muss sich irgendwie entscheiden.

Nimmt drauf den Kohlkopf in die Hände.

Der sieht sich vor dem sichren Ende.

Doch flüstert ihm der Fährmann zu:

„Wird nicht so schlimm. Behalt die Ruh!

Ich lass dich nicht mit ihr allein.

Das wird für uns die Lösung sein.“

Kannst du erraten, was er denkt?

Dann kriegst du ein Bonbon geschenkt!

Vier Männer im Sand

(noch ein Rätsel)

In einem fernen heißen Land

gab es vor allem eines: Sand.

Weshalb der Herrscher überlegt,

wie er den Schatz des Reiches hegt.

Setzt eine Nachricht in die Zeitung:

Gesucht sind für Projekt und Leitung

der Sandvermarktung kluge Leute.

Wer kann, der melde sich noch heute.

Nun wundert wenig, was geschah.

Es meldet sich zuerst Herr A.

Ein kleiner Kerl mit schiefem Lachen,

dem Tauschgeschäfte Freude machen.

Wenn ihm was durch die Finger rinnt,

ist er’s am Ende, der gewinnt.

Denn immer bleibt ein Körnchen kleben.

Von etwas muss der Mensch ja leben.

Der Zweite ist Herr B. Beflissen

hat er das Mundwerk aufgerissen.

Weil es mit ganzem Einsatz redet,

lauscht man ihm ringsum wie verblödet.

„Als Werbefachmann quer durchs Land

verkaufe ich wie Gold den Sand.

Was neu ist, will doch jeder haben:

NEU werden wir den Sand umgraben!“

Als Dritter tritt Herr C dazu

und schüttet Sand sich aus dem Schuh.

„Man soll vor allem strikt vermeiden,

dass durch den Sand die Leute leiden.

Sandmann, Sandwich wie auch Sandtorte

sind nette, positive Worte.

Der Ruf ist unser Kapital.

Der Nutzwert ist dann fast egal.“

Brutal schiebt sich nach vorn Herr D.

„Ich tu zwar ungern jemand weh.

Jedoch wer bockig uns nicht braucht,

hat bald die Frechheit ausgehaucht.

Ich sorge mit Brachialgewalt

für freien Markt bei Jung und Alt.

Dient es doch aller Nutz und Frommen,

wenn wir durch Sand zu Reichtum kommen.“

Der Herrscher sieht mit Wohlgefallen,

was für Juwelen vor ihm strahlen.

Doch weil er selbst ein Schlaukopf ist,

hat er ersonnen eine List.

„Ehe ich eure Dienste suche,

muss ich erst testen, wen ich buche.

Könnt ihr die Prüfung überstehen,

will ich euch bald im Amte sehen.“

„Los, packt sie!“ ruft er seine Schergen,

noch eh sich einer kann verbergen.

Da schlotterten die Knie den Vieren,

pardauz das Leben zu verlieren.

Die Büttel schleppen sie gebückt

dorthin, wo man nur Sand erblickt.

Im Nu sind Löcher ausgehoben,

die vier Bewerber zu erproben.

Der kleine A wird eingegraben.

Den Kopf nur darf er draußen haben.

Kann ihn nicht heben und nicht drehen.

Um Gnade seine Lippen flehen.

Ihm vis-à-vis versenkt man B,

dass der ihm in die Augen seh.

Doch C und D gewährt der Blick

allein des Vordermanns Genick.

So stecken bald in einer Reihe

von B bis D der Köpfe dreie

knapp aus dem Sand, ganz unbeweglich.

Der arme A besieht sie kläglich.

Sie schaun auf ihn genauso bange.

Doch hält sich dieses Bild nicht lange.

Zwei Kerle mit geübter Hand

errichten eine hohe Wand.

Die Wand steht zwischen B und A.

Ganz undurchsichtig ragt sie da.

Ein Herold mit gemessnem Schritt

naht sich und bringt vier Hüte mit.

Er tritt an jeden Kopf heran,

dass der die Hüte sehen kann.

Zweie sind schwarz und zwei sind weiß.

Dann gibt zum Trommeln er Geheiß.

„Der Herrscher schickt in seiner Güte

euch diese hübschen spitzen Hüte.

Vier bringe ich, und vier seid ihr:

Für jedes Haupt die gleiche Zier.

Doch ist die Farbe unterschiedlich.

Das macht die Sache ungemütlich.

Von hinten tret ich nun heran,

dass keiner seinen sehen kann.“

Den Hut für A lässt er gescheit

jenseits der Trennwand griffbereit,

damit ihn niemand kann erspähen,

wird er gleich zu den andern gehen.

Erst wird der Hut D aufgesetzt,

darauf folgt C, und B zuletzt.

Hinter der Wand kriegt A den seinen.

Zwei sehn ’nen Hut, zwei sehen keinen.

„Vernehmt die Regeln: Keiner spricht

ab jetzt ein Wort, bevor er nicht

verkündet, welchen Hut er trägt.

Streng ist euch Schweigen auferlegt.

Spricht einer gegen das Gebot,

sind auf der Stelle alle tot.

Rät einer, und es ist nicht richtig,

ist gleichfalls euer Leben nichtig.

Der Herrscher gibt euch zehn Minuten.

Ihr müsst euch also etwas sputen.

Wer sich nicht pünktlich retten kann,

ist für das Sandgeschäft kein Mann.

Zur Führung so grandioser Werke

braucht es Verstand und Nervenstärke.

Liegt richtig, wer als erster spricht,

scheint weiter euch das Sonnenlicht.

In Gnaden seid ihr angenommen

und sollt zu Amt und Würden kommen.“

Die Prahler sitzen in der Falle:

Alle bald tot – lebendig alle?

Sie rechnen hin, sie rechnen her.

In Panik fällt das Denken schwer.

Wild suchen sie und fieberhaft

nach einem Weg, der Rettung schafft.

A sagt sich: „Das errat ich nicht.

Die Wand versperrt mir ja die Sicht.“

Jenseits starrt B, vom Schreck bedrängt,

hofft, dass ein anderer für ihn denkt.

Was grübelt D? „Ich sehe zwei

der Hüte, doch ich weiß dabei

nicht, welchen Hut ich selber habe:

Weiß wie das Lamm, schwarz wie der Rabe?“

C sieht den weißen B vor sich,

doch hilft ihm das nicht sonderlich.

„Trage ich schwarz, trage ich weiß?

Zum Raten ist zu hoch der Preis.“

Der Angstschweiß rinnt, es rinnt die Zeit:

Wer ist zum Schicksalsspruch bereit?

Schon hörn die Ohren mit Entsetzen

die Büttel ihre Schwerter wetzen …

Hier endet plötzlich die Geschichte,

die ich voll Mitgefühl berichte.

Das Urteil wurde nicht bekannt:

Es liegt verweht im Wüstensand.

Doch kannst du selbst vielleicht erfahren,

ob Klugheit rettet aus Gefahren.

Sieh dir genau die Männer an,

prüfe, was jeder wissen kann!

Lass nicht die Zeit wie Sand zerrinnen:

KÖNNTEST DEIN LEBEN DU GEWINNEN?

Es ist schon erstaunlich, wie viel Modernität, Nonsense-Witz, satirische Angriffslust, aber auch poetischer Feinsinn (vom Wohllaut der Musik mal abgesehen) in den Boulevard-Opern der genialischen Briten Gilbert & Sullivan steckt – zu einer Zeit, als in Deutschland die populäre Bühnenmusik im Plüsch versank. Wert also, ihnen nachzusprechen, um heutiges Vergnügen zu haben.

Gilbert & Sullivan

DER MIKADO

Neu ins Deutsche gebracht

Erster Akt

Der Platz vor dem Palast von Titipu, einer japanischen Provinzstadt. Der Vorhang rafft sich mit den ersten Klängen des Vorspiels zur bauschigen Gardine. Das Terrain ist malerisch besetzt von allerlei Volk. Vor der Front des Palastes Beamte und Provinznotabeln. Alle in erstarrten Posen, die sich mit Einsetzen des Chors in ein buntes Gewimmel auflösen.

1. Chor der Noblen

Ja, da glotzt ihr wohl, wer wir sind?

Smarte Gentlemen allesamt!

In den Zeitungen stehn wir drin,

sitzen fest in Büro und Amt.

Posieren und intrigieren

und immer den Motor schmieren,

dann kann uns auch nichts passieren – so!

Denn wer weiß, wer die Fäden zieht,

zappelt nicht in der starken Hand.

Folge willig in Reih und Glied,

dann belohnt dich das Vaterland.

Wer könnte das denn negieren?

So lernen wir zu regieren,

und sei es auf allen vieren – so! So!

Es lebe das Vaterland!

Ja, da glotzt ihr wohl, wer wir sind?

Smarte Gentlemen allesamt!

Allzeit

bereit

zu jedem Eid –

verläßlich, läßlich, läßlich, läßlich, läßlich, läßlich, läßlich, läßlich

stramm!

So! So!

Mit Sterz und Hand fürs Vaterland!

(Geste: Sitzfleisch und Geldzählen)

2. Auftritt Nanki-Pu

Nummerngirl mit Schild

EIN AUßENSEITER!

und Conferencier in Frack und Zylinder steppen von rechts nach links über die Bühne, der Conferencier ruft:

Achtung! Ein Fremder!

Nanki-Pu hat bereits kurz nach Beginn des Chors die Bühne betreten. Er hat eine Ukulele umgehängt und unter dem Arm einen Packen Manuskripte, teils lose Blätter, teils gerollt, die ihm zweimal entfallen. Er sammelt sie umständlich wieder auf, wobei ihm Kinder und Taugenichtse “helfen”. Nanki-Pu hat das lange Haar zum Pferdeschwanz gebunden und gefällt sich im Hippie-/Flower-Power-Look. Er zieht ein zweirädriges Wägelchen mit Standstütze, auf dem seine Ausstattung – Kassettengerät, Schautafeln und weitere Manuskripte – verstaut ist. Der fahrende Sänger klappt sein Werbeschild

NANKI-PU

KARAOKE & UNPLUGGED

hoch und seitwärts zwei Trichterlautsprecher aus. Während seines Auftrittsliedes kommt die Begleitung teils vollständig, teils unterstützend aus diesen Trichtern.

Nanki-Pu (Rezitativ):

Meine Herrn,

ich bitt euch, sagt mir,

wo ein edles Fräulein wohnt,

sie heißt Yam-Yam,

ihr Vormund Ko-Ko.

Ich fleh euch an,

gebt mir die Antwort!

Nobler:

Wer bist denn du mit solcher Frage?

Nanki-Pu:

Kommt näher zu mir,

ich erzähl’s euch.

3. Nanki-Pu stellt sich vor, Chor der Noblen

Als freier Autor feil

verkauf ich meine Lieder.

Ich komme auch gern wieder

und sing das Gegenteil.

Mein Angebot ist fein,

für jede Stimmung passend,

euch alle Auswahl lassend.

Ich stell mich auf euch ein,

ich stell mich auf euch ein.

Steht euch nach viel Gefühl der Sinn?

Ich schluchze mit –

oh süßes Leid!

Sitzt eine dir im Herzen drin?

Es klagt mein Lied –

oh süßes Leid!

Mein schmeichlerischer Ton

kostet geringen Lohn.

Und mit dem Morgen schon

dein Glück erblüht –

oh süße, süße Freud!

Doch wenn nationale Haltung ist gefordert,

liegt ein Vorrat an Balladen hier zu Hauf.

Wer bei mir hat Patriotisches geordert,

kriegt als Bonus zwanzig Heldenlieder drauf.

Unsre tapf’ren Söhne stehn wie eine Mauer,

und wenn nicht, dann geben sie es niemals zu.

Alle fremden Völkerscharen packt der Schauer,

naht sich das kühne Heer,

das Heer von Titipu!

Chor:

Jawoll, die Feinde zittern schon,

erschüttert,

voller bittrer Angst,

naht sich das kühne Heer,

das Heer von Titipu!

Nanki-Pu:

Doch willst du ein Seemannslied, mein Kind?

Das such ich dir gleich raus.

Matrosen ahoi! So frei wie der Wind,

den Anker gelichtet, die Fahrt beginnt,

hurra auf den Kurs nach Haus!

Chor:

Hejoh – hievt hoch!

Hurra auf den Kurs nach Haus!

Nanki-Pu:

In der Reeling hängen bei Wetter und Wind,

mag die Landratte reizen zu Haus.

Doch die schönsten Stunden des Seemanns sind,

wenn im Hafen er ist

und ein Mädel küßt

auf seinem Schoß geschwind – hejoh!

Das hält er länger aus.

Chor:

Von Breitengrad zu Breitengrad,

und der Südwind spielt uns auf.

Halt das Ruder grad

und den Rum parat,

hurra auf den Kurs nach Hahahaha-Haus!

Halt das Ruder grad

und den Rum parat!

Hejoh – hievt hoch!

Hejoh – hievt hoch!

Hievt hoch! Hievt hoch! Hievt hoch! Hievt hoch!

Nanki-Pu:

Des Sängers Kunst ist frei,

er muss sie bloß verkaufen,

dass die Geschäfte laufen

nach seiner Melodei,

Melodalala, lalala,

Melodei!

4. Nanki-Pus Vortrag zeigt Wirkung

Nummerngirl von links nach rechts, von der anderen Seite Conferencier, beide mit demselben Werbetext:

IHR LIED IM NU

VON NANKI-PU!

Ver-Tusch:

Gestatten, Ver-Tusch (mit Eff-A-I-Err bitte), Senior Vice Manager für Medien und Meinungsstabilität beim Provinzialrat von Titipu.

Sie scheinen ein brauchbarer junger Mensch zu sein, ein bißchen unerfahren und hitzig vielleicht.

Sowas gibt sich mit der Zeit,

bringt man es nur etwas weit.

Entschuldigung, wir sind hier in der Operette, da rutschen mitunter so Verse raus.

Nanki-Pu:

Mein Herz treibt mich her, denn es geht das Gerücht, daß der hiesige Schneider Ko-Ko beim Tête-à-tête erwischt wurde und nun des Todes ist?

Sein Mündel Yam-Yam liebe ich schon lange

und hoffe nun, dass ich zum Ziel gelange.

Ver-Tusch:

Sie sind nicht auf dem laufenden. Bekanntermaßen kommt es immer wieder zu jähen Wendungen (wie früher sprachgebräuchlich) oder zur Wende, wie man heute sagt.

Heute vorneweg im Staat,

ist mancher morgen schon privat.

Nanki-Pu:

Oder umgekehrt.

Ver-Tusch:

Sie sagen es. Ko-Kos Verurteilung bot angesichts seines stadtbekannten Talents, jeden Stoff so zu wenden, dass die schäbige Seite aus dem Blickfeld gerät, und seiner Entschlossenheit, Fäden abzuschneiden und neu zu knüpfen, eine wunderbare Chance für ihn selbst, aber auch für das Allgemeinwohl.

Nanki-Pu:

Hat er also nicht wegen Verstoßes gegen die Antiflirt-Gesetze das Leben verwirkt?

Ver-Tusch:

Aber gewiss. Die Große Koalition der Vernünftigen für Titipu und die Freiheit der Liebenden hat jedoch jüngst zu einer neuen Ausgewogenheit von Gesetz und Verfassungswirklichkeit geführt. Wir nennen das, wie erwähnt, die Wende. Natürlich hegen wir nach wie vor den tiefsten Respekt vor dem Mikado und der absolutistisch-demographischen Grundordnung.

Nanki-Pu:

Was hat das mit Ko-Ko zu tun?

Ver-Tusch:

Nun, er ist, wie in seinem Namen schon wunderlich vorherbestimmt, durch den weisen Beschluss des Senats seit kurzem unser Kopulations-Koordinator – kurz Ko-Ko – und damit in Amtseinheit Bevollmächtigter Exekutor. Das Volk hat ihm bereits einen Namen gegeben, der seine hohe Popularität bezeugt. Man nennt ihn, familiär und respektvoll zugleich, den Schlagmichtot. Ist das nicht hübsch?

Nanki-Pu:

Soweit bringen es nicht viele Staatsmänner.

Ver-Tusch:

Der Nunmehr Edle Ko-Ko wird im übrigen noch heute sein Verhältnis zu Yam-Yam durch die feierliche Eheschließung legalisieren.

(Aus der Tiefe der Bühne steppen Nummerngirl und Conferencier untergehakt, Schild und Ruf:

BALLETT!!)

Da bestelle ich gleich einen Hochzeitsreigen. Die Beamten meiner Behörde haben, wie Sie sehen, dazu was einstudiert, natürlich laienhaft. Deshalb hoffe ich auf Ihr Talent, Herr Nanki-Pu.

5. Ballett der Beamten

(Pantomime, drei laienhafte Instrumentalisten spielen auf, hübsche Melodie, aber stümperhaft ausgeführt; die Übungen enden in einer pompösen Apotheose)

Ver-Tusch:

Vielleicht sollte ich Sie, Herr Nanki-Pu, bevor Sie sich an die Arbeit machen, wie auch das geschätzte Publikum, unterrichten, wie es zu unserer heutigen Lage und der Ernennung des Nunmehr Edlen Ko-Ko gekommen ist.

Unter dem Text sind Nummerngirl (das Schild noch verdeckt) und Conferencier von den Seiten her feierlich zur Mitte geschritten, wo sie, nachdem Ver-Tusch geendet hat, das Schild aufdecken und verkünden:

LUST SCHAFFT

LEIDEN

6. Ver-Tusch schildert die missliche Lage der Männer von Titipu, Chor

Als unser Kaiser lobesam

vor Jahr und Tag die Krone nahm,

da wies er an,

was jedem Mann

Recht und Gesetz erlaubten.

Wer einer Schönen Liebe schwört,

vielleicht sogar ihr Herz betört –

die ihm nicht ehelich gehört –,

den solle man enthaupten,

enthaupten,

enthaupten,

den solle man enthaupten.

Ich nehme an, Sie stimmen zu,

das löste das Problem im Nu.

Sie haben recht,

und ich hab recht,

und alle lebten wir in Ruh!

Chor:

Ja, er hat recht,

und ich hab recht,

und alle lebten wir in Ruh, in Ruh!

Und alle lebten wir in Ruh,

alle lebten wir in Ruh!

Ver-Tusch:

Dies strenge Recht, wie allbekannt,

versetzte bald in Furcht das Land.

Ob kahl, ob grün,

ob scheu, ob kühn,

war jeder Mann betroffen.

Wenn einer nur beiseite schielt,

nicht-eheliche Seufzer stiehlt,

der hat sein Leben schon verspielt,

für den kann man nicht hoffen,

nicht hoffen,

nicht hoffen,

für den kann man nicht hoffen.

Ich nehme an, Sie stimmen zu,

das fügte ein Problem hinzu.

Sie haben recht,

und ich hab recht:

Das raubte uns die liebe Ruh!

Chor:

Ja, er hat recht,

und ich hab recht,

das raubte uns die liebe Ruh, die Ruh!

Das raubte uns die liebe Ruh,

das raubte uns die Ruh!

Ver-Tusch:

Darum entließen auf Kaution

wir einen, der als nächster schon

aus diesem Grund

mitsamt dem Schlund

verlöre Kopf und Kragen.

Den machten wir zum Henkersmann:

Weil der doch keinen köpfen kann,

bevor er selber wäre dran,

den Kopf sich abzuschlagen,

zu schlagen,

zu schlagen,

den Kopf sich abzuschlagen!

Ich nehme an, Sie sagen Ja,

daß alles grade so geschah.

Sie haben recht,

und ich hab recht,

so ist’s gerecht, tirallala!

Chor:

Ja, er hat recht,

und ich hab recht,

so ist’s gerecht, tirallala!

(Chor und Ver-Tusch gemeinsam:)

Wir haben recht, Sie haben recht,

und er hat recht – und ich hab recht –

alles ist gerecht! alles ist gerecht!

Vor vielen Jahren habe ich im Moskauer Kinderkaufhaus „Djetskij Mir“ für ein paar Kopeken ein dünnes Heftchen mit Versen des Volkskundlers und Roma-Dichters Leksa Manusch gekauft, gedruckt in Millionenauflage. Sie waren in Russisch, das ich einigermaßen verstand, und ich weiß nicht einmal, ob es eine Originalausgabe in Romani gibt. Auf jeden Fall haben sie mir gut gefallen, so dass ich alle acht Gedichte übertragen habe. Hier drei davon.

Tönt ein Liedchen, leises Liedchen

tief im Wald ums Lagerfeuer.

Tönt so stille, ein Geheimnis,

und kein Wort ist zu verstehen.

- Ai-Nene! so schluchzt das Liedchen.

- Tai-Riram! so jauchzt das Liedchen.

Sprang wohl aus der Schellentrommel,

tanzt und hüpft und schluchzt aufs neue.

Niemand da im dichten Walde,

nur das Moos und Farn im Moose.

Düstre Bäume stehn und warten,

wo die Wege sich verirren.

- Ai-Nene! so schluchzt das Liedchen.

- Tai-Riram! so jauchzt das Liedchen.

Jubiliert mit einer Drossel,

Meise klagt’s ins Namenlose.

Wer denn sang uns dieses Liedchen

zur Gitarre auf der Lichtung?

Irgendwann in diesem Walde

ein Zigeuner hat‘s verloren.

- Ai-Nene! so schluchzt das Liedchen.

-Tai-Riram! so jauchzt das Liedchen,

wo sein Wagen einst im Nebel

fuhr in unbekannte Richtung ...

Auf blauer Straße

rollt ein goldenes Rad.

Seine Speichen blitzen

über Wiese und Seegestad.

Auf blauer Weide

lichtweiß ein Schimmel grast,

als aus des Waldes Dunkel

ein pechschwarzer Rappe rast.

Es jagt der Rappe

den Schimmel am Himmel lang.

Verlorene Hufnägel klimpern

zur Erde mit Silberklang.

Sieh nur, sieh, wie auf einmal

sich der Himmel verfinstert wie Nacht!

Von den Feldern der Wind, ein Habicht,

treibt die Wolken daher mit Macht.

Unter den Flügeln beugen

sich die Bäume ohn Unterlass.

Unter den Flügeln duckt sich

mit ängstlichem Flüstern das Gras.

Da wirft sich der Wind in die Föhren,

fällt in Nebel und Waldesnacht.

Und unterm Himmel wird’s stille,

und auf Erden verstummt, wer lacht.

Das ist die Zeit, wo die Bärin

sich in ihre Höhle versteckt,

ehe mit schweren Tropfen

der Regen die Straßen leckt.

Silberne Rosse rasen,

von goldenen Peitschen gehetzt.

Die Wasser stürzen zu Tale.

Jedem Bach schwillt die Stimme jetzt.

Ungebärdig, keck geschwätzig

dringt ihr Wort an jeden Ort.

Doch sei gewiss: Hinterm Flüsschen

zieht schon das Unwetter fort.

Die Sonne strahlt. Die Wiesen glänzen.

Die Amsel hebt ihr Singen an.

Das blanke Land, getränkt und sauber,

hat sich mit Schönheit angetan.

Mit einer Verneigung vor George Bernard Shaw, der auch bei diesem Plot vorgeführt hat, dass die alten Geschichten unerschöpflich sind in ihrem Angebot an die Fabulierlust.

Androklus war ein lustiger Schneider. Den ganzen Tag pfiff er sich eins oder sang freche Lieder – solange kein Kunde kam. Denn manche nahmen es übel. Doch nicht nur das Geschäft, auch sein gutmütiges Herz gebot ihm, freundlich zu sein. Zum Exempel hatte er eine Ziege, die benahm sich eigensinnig. Wenn sie gemolken werden sollte, lief sie weg oder zappelte mit den Beinen, dass kein Strahl in den Eimer ging. Androklus ließ ihr den Willen. Drückte sie das Euter gar zu sehr, kam sie von alleine gelaufen und meckerte kläglich. Androklus sollte sich ihrer annehmen, und zwar auf der Stelle! So kamen beide gut aus und hatten ihren Nutzen voneinander.

Eines Tages kam ein Wanderprediger in das Dorf. Er hatte verschleierte Augen, als sähe er nach innen, und sprach mit dünner, sanft krähender Stimme. Bei sich führte der Gottesverkündiger ein hölzernes Kreuz, das benutzte er auch als Wanderstab. Er pflanzte es in der Mitte des Platzes auf und sprach zu den Leuten, die sich neugierig eingefunden hatten. Ein Blinder auf einem Rollwägelchen wollte ihn betasten. Der Redner ließ es zu. Das nahm Androklus für ihn ein.

Der Mann sprach seltsame Dinge. Die Wunder, die ein gewisser Jesus vollbracht haben sollte, interessierten Androklus nicht. Sowas hörte man ja allenthalben und weitaus farbenprächtiger, als es der schafsäugige Prediger zu schildern wusste. Hingegen würzte er seinen Bericht hier und da mit überraschenden Aufrufen wie „Liebet eure Feinde!“ und „Wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte die linke hin!“. Darüber musste man nachdenken. Es schien in einer vertrackten Weise vernünftig zu sein und traf sich mit unklaren Empfindungen, die Androklus selbst schon beschlichen hatten.

Kurz und gut, nach einer Stunde Zuhören und noch bevor der heisergeredete Seelenfänger wieder von dannen wankte, hatte sich Androklus zu dem friedlichen Glauben bekehrt. Er schien ihm zuträglich zu sein für das Gewissen und einen ruhigen Schlaf. Und wenn die Götter klug waren, würden sie sich nicht stören an der neuen Gesellschaft auf dem Olymp. Ein verständiger Mensch konnte ja gar nicht genug himmlischen Bestand bekommen, so wie die Zeiten nun einmal waren.

Androklus hatte aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das war der Präfekt der ganzen verschlafenen Provinz in Kleinasien. So gottverlassen und abgelegen vom großen Rom die Gegend auch war, einen neuen Heilsbringer, der da so mir nichts dir nichts aus der Wüste auftauchte, konnte man nicht dulden. Die Weisheit späterer Zeiten, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, war noch unbekannt. Und so schlug man sich mit Inbrunst der unterschiedlichen Paradiese wegen die Köpfe ein. Ja, damals war die Liebe zu den Himmelsmächten noch groß.

Als die Nachricht von den Glaubenstaten der Reisigen des Präfekten mit einem blutverschmierten Flüchtling, dem ein Auge fehlte, ins Dorf kam, beschloss Androklus, das Weite zu suchen. Er legte Wert auf heile Glieder und komplette Sinnesorgane und wollte es lieber nicht auf ein Religionsgespräch mit den Heranrückenden ankommen lassen. Also nahm er seine Ziege am Strick, die, seltsam genug, keinen Widerstand leistete, und marschierte los, immer der Nase nach und wie ihn das Tier führte. Denn er überließ sich der Klugheit seiner Gefährtin.

Nacht war auf die Wüste gefallen. Die Sterne standen fern und groß am Himmel. Unten aber war es bitter kalt. Die beiden Flüchtlinge waren eng zueinander gekrochen und wärmten sich mit ihrem Blut. Manchmal huschten Nachtvögel mit schwerem Flügelschlag vorbei. Aus dem Dunkel leuchteten unbekannte Augen. Gehörten sie einem Hasen, einem Schakal oder gar einem Löwen? Die Nacht wahrte ihr Geheimnis. So, wie die beiden hinaus in die Weite starrten, mochten auch die Nachbarn der Finsternis zu ihnen herblicken und sich vor den großen gelben Geißenaugen ängstigen. Androklus schlang den Arm fester um den warmen Ziegenleib, und bald schlummerten sie selbander dem neuen Tag entgegen.

Zwei Wochen waren sie durch Wildnis und Einöde geirrt. Der Schneider hatte gerade an einem Wasserloch, zu dem ihn die Ziege geführt hatte, den ledernen Vorratsbeutel gefüllt. Da stellte seine Begleiterin die Ohren auf. Ein Zittern lief über das Fell an den Flanken. Unwillkürlich wollte das Tier davonlaufen, dann aber drängte es sich ängstlich an seinen Herrn und meckerte kaum vernehmbar. Androklus spähte umher, ob er ersehen könne, woher die Gefahr droht. Zuerst gewahrte er nichts. Dann drang ein dumpfes Grollen, schwach zwar, doch unverkennbar, an sein Ohr. So lassen sich, das wusste er, die Löwen vernehmen, wenn sie hungrig sind oder ungehalten. Er stieg auf eine Düne.

Etwa hundert Schritte entfernt lag der König der Wüste hingestreckt. Er sah heruntergekommen und mager aus. Als sie einander erblickten, erhob er sich mühsam und humpelte dem Schneider entgegen. Von dem da ging keine Bedrohung aus. Auf drei Beinen, die linke Vordertatze hing in der Luft, näherte sich der einstige Schrecken des Landes, der jetzt dem Verhungern nahe schien. Invalide, wie er war, konnte er kein Wild mehr erjagen, und die wenigen Springmäuse und Asseln, die er aus ihren Löchern und unter Steinen ausgrub, füllten nicht den Magen einer großen Raubkatze. Androklus dauerte der Anblick. Vorsichtig näherte er sich. Der Löwe sah ihn triefäugig an. Dann öffnete er das Maul, doch statt des erwarteten majestätischen Brüllens entließ es einen langgezogenen Klagelaut. Der Blick des einst Gewaltigen hatte etwas Flehendes.

Androklus war nicht feige, doch auch nicht unbedacht. Überzeugt, dass der ihn verstehen würde (denn wenn es um Leben und Tod geht, finden Mensch und Tier zu einer Sprache zurück, die alle Kreatur verbindet), wandte sich der Flüchtling mit solcher Rede an den Löwen: „Ich weiß, du hast Hunger. Ich wäre wohl ein guter Bissen für dich. Von meiner Ziege, die sich da hinten versteckt, ganz zu schweigen. Was hättest du davon? Gewiss, du wärest satt. Doch wann kommt der nächste Schneider vorbei, der so vorwitzig ist, dir zu nahen? Wie herrlich wäre es hingegen, wieder frei durch die Weite zu streifen, auf schnellen, geschmeidigen Tatzen, kraftvoll im Sprung und ausdauernd im Lauf! Vielleicht kann ich dir helfen. Vorausgesetzt, dein Magen siegt nicht über deinen Kopf.“ Da streckte ihm die verwundete Katze mit einem bittenden Mauzen die Pfote entgegen.

Im Ballen steckte ein großer Dorn. Er hatte sich von der Sohle durch den Fuß gebohrt und sah mit der Spitze am Rücken heraus. Die Wunde eiterte. Androklus nahm seine Schneiderschere, klemmte den Dorn ein und zog ihn mit einem beherzten Ruck heraus. Der Löwe jaulte. Mit dem Wasser aus seinem Beutel säuberte der Nothelfer die Wunde und verband sie, wozu er sich einen Fetzen vom Hemd riss. Vorsichtig setzte der Patient den Fuß auf und wagte ein paar Schritte. Es schmerzte, doch weniger als zuvor. Zufrieden der eine, ein gutes Werk getan, und dankbar der andere, seinen Retter nicht gefressen zu haben, nahmen Mann und Bestie Abschied.

Seitdem war über ein Jahr vergangen. Weit waren der Schneider und die Ziege durch das Land gekommen, hatten Hunger und Überfluss gesehen, gute und schlechte Menschen angetroffen und mit ihnen Freude und Kummer geteilt. Der Macht des Staates aber entkam damals wie heute so leicht keiner, zumal wenn man sich einen eigenen Glauben und Grundsätze leistete. Eines fahlen Morgens war das Dorf, in dem die beiden nächtigten, umstellt von einem Trupp Christenjäger. Man nahm erstmal alle mit ohne Ansehen der Person, um im Feldlager die Spreu vom Weizen zu trennen. Vor dem Centurio, der in seinen blanken Beinschienen und der schimmernden Brustwehr gehörigen Eindruck zu machen trachtete, stellte sich schnell heraus, dass mit dem Schneider ein ganz respektloser Zweifler ins Netz gegangen war. Androklus mochte sich stellen, wie er wollte, der erfahrene Offizier durchschaute ihn. Die Miene, mit welcher der Gefangene ihn ansah, und die vielsagende Art, in der er gerade nichts sagte, verrieten den Leugner. Man registrierte ihn als „Nr. 46: Androklus, der Mann mit der Ziege“ und schickte ihn auf Transport in ein Sammelzentrum unweit der Hauptstadt.

Ihre selbstverständliche Natürlichkeit ist es wohl, die die Kinder zu den Tieren hinzieht. Zugleich eignen sich die Tiere als Begleiter bei den phantastischen Spaziergängen des jungen Geistes, denn man kann so gut wie alles mit ihnen machen und sie nehmen’s nicht übel. Ich selbst entsinne mich mit Dankbarkeit, wie ich, bevor mich die Schule einfing, auch von einer Katze erzogen wurde.

Tiere über sich selbst in Lüge und Wahrheit

Nebst Anmerkungen und Korrekturen von Dr. Meier-Schlau,

Sachverständiger für so ziemlich alles, was kreucht und fleucht

Entschuldigung, ich bin das Schwein.

Kann weiter nichts, als schweinisch sein.

Es tut mir leid, ich sehe ein:

Wer gern im Schlamm wühlt, bleibt nicht rein.

Wenn ich mich in der Suhle siele,

ganz schweinewohlig ich mich fühle.

Und weil ich klug bin und sensibel,

bekommt mir Angst und Kränkung übel.

Drum schmerzt es, dass im Orient

das Schwein man nur mit Abscheu nennt.

Doktor Meier-Schlau bricht eine Lanze

für das Tier:

Der Mensch sei menschlich. Doch das Schwein,

das soll getrost auch schweinisch sein.

Leb jeder je nach seinem Fall

im Hochhaus oder Schweinestall.

Der Biologe weiß, mein Kind,

wie nah sich Mensch und Schwein doch sind.

Ich bin der Kuckuck.

Guck, wie ich mich ruckzuck

nach einem Stück Schmuck duck

und bin schon auf dem Rückflug!

Ich leg den Schmuck ins fremde Nest,

damit man mich drin brüten lässt.

Weil ich so gerne mogel,

nennt man mich schräger Vogel.

Und jeden Tag vorm Abendtau

ruf ich mein kräftiges Miau.

Doktor Meier-Schlau ist sich sicher:

Es ist die Elster, nicht der Kuckuck,

die Perlen stiehlt. Der Kerl spricht Humbug.

Sein Abendruf jedoch nicht stört:

Ich hab das Brüllen nie gehört.

Ich bin der Hund,

manchmal dünn, manchmal rund.

Breit ist mein Mund,

doch eng der Schlund.

Rennen und jagen

sind mein Behagen.

Mein Schwanz zeigt dir beide:

Kummer und Freude.

Heul den Mond an mit Fleiß,

der die Wahrheit weiß.

Doktor Meier-Schlau verbessert:

Des Hundes Mund heißt Schnauze,

das wusste schon Laotse.

Ich bin der Fuchs.

Von schlankem Wuchs,

entwisch ich flugs

und ohne Mucks

in meinen Bau.

Bin furchtbar schlau.

Ich fresse Kartoffeln

und flieg in Pantoffeln

elegante Bogen.

Wahr oder gelogen?

Doktor Meier-Schlau ist verunsichert:

Weiß gar nicht, was ich glauben soll.

Die Füchse schwindeln gar zu toll.

Ich bin die Schnecke

und ich verstecke

mich unter der Decke,

in der ich stecke.

Trag im Genick

aus einem Stück

mein eigenes Haus,

gehe niemals aus.

Glaub oder nicht

dem, der Wahrheit spricht.

Doktor Meier-Schlau gibt zu bedenken:

Bei mir an der Ecke

wohnt eine Schnecke,

die ist ganz nackt.

In solchen Fällen

ist schwer festzustellen,

wer die Wahrheit sagt.

Ich bin die Giraffe.

Wenn ich mich straffe

und auf mich raffe,

also nicht erschlaffe,

glaub ich, ich schaffe

es mit dem Kopf bis zur Erde.

Unsere ganze Herde

muss im Stehen schlafen,

wobei die braven

aneinandergelehnten Kälber

stützen sich selber.

Doktor Meier-Schlau singt vor sich hin:

Was müssen das für Bäume sein,

wo die langen

Hälse durch die Wipfel gehn,

um Futter zu erlangen?

Aus einem ABC:

Anastasius im Reich der Tiere

Iltis stinkt und Igel sticht.

Darum besuchen sie sich nicht.

Der Käfer lebt im Baum verborgen.

Nur der Buntspecht macht ihm Sorgen.

Ein lahmes Lama führt sein Lamm

nur lamsam übern Bergeskamm.

Der Mops ist ein fast runder Hund.

Hauptsache, er bleibt gesund.

Im Modderloch die Molche

warten auf andre solche.

Die Nachtigall vor deinem Fenster

singt weg die feigen Nachtgespenster.

Die Ratte nagt im finstren Keller.

Man jagt sie hart. Doch sie ist schneller.

Taranteln stechen mit dem Schwanz.

So kam’s zum Tarantella-Tanz.

Ein Himmel ohne Vögel wär

so stumm wie ohne Wind das Meer.

Der Wolf ist Märchenbösewicht.

Für seine Kinder ist er’s nicht.

Mit Anmut zeigt das Warzenschwein

der Sonne all die Warzen sein.

Der Yeti hoch im Schnee-Pamir

weiß nicht, ob Mensch er ist, ob Tier.

Die Zecke harrt im Wald geduldig:

Ein Tröpflein Blut wärst du ihr schuldig ...

Eine alte chinesische Geschichte.

Das Glück des Bauern Wu

Der Kaiser hatte einen Traum. Eine nicht abreißende Kette grauer Ameisen schleppte Halme und Ästlein, Rindenstücke und Steinchen herbei. Die kleinen Tiere türmten ihre Last zu einem Wall, der unter den begierigen Traumaugen des Himmelssohnes ohn Unterlass wuchs. Vor dem Wall waren gewaltige Hirschkäfer im Anrücken, viele Male größer als jede der Ameisen – doch machtlos, wie sich bald erwies, vor dem Bau der wimmelnden Masse.

Am nächsten Morgen gab der Kaiser Befehl, mit der Errichtung einer Mauer um sein Reich zu beginnen.

Zu dieser Zeit lebte in jenem Lande China ein Bauer. Er war arm. Doch nannte er zwei Schätze sein eigen, die ihm lieb und wert waren, ein jeder so, wie er es verdiente. Beide waren jung und stark, ungestüm und strahlend. Es waren dies sein einziger Sohn und ein falber Hengst. Eines Tages riss sich der Hengst los und lief in die Weite. Der Bauer wartete auf ihn, doch vergebens. Nach einer Woche war der Hengst nicht zurückgekehrt. Der Bauer gab ihn verloren.

Es kamen die Nachbarn, die von dem Verlust gehört hatten. Sie wollten den Alten trösten und klagten, denn sie hatten keine anderen Worte: „Was für ein Unglück!“ Der weißhaarige Mann sah ihnen in die Augen und entgegnete: „Woher wisst ihr, dass dies ein Unglück ist?“ Da drehten sich die Besucher um und gingen kopfschüttelnd nach Hause.

Nicht lange darauf hörte der Bauer des Nachts ein Wiehern vor seiner Lehmwand. Im Licht des Mondes gewahrte er seinen verlorenen Falben und um ihn fünf Wildstuten mit einem Fohlen. Da sie an dem jungen Hengste hingen, ließen sie auch seinen Herrn an sich heran. Der Bauer sprach zu ihnen mit der Geduld des Wissenden. Bald waren sie zutraulich, und er nahm sie in Dienst.

Es kamen die Nachbarn, denn sie hatten von dem Gewinn gehört. „Was für ein Glück du hast mit deinen sieben Pferden!“ Der Alte horchte eine Weile in sich hinein. Dann erwiderte er: „Wie wollt ihr wissen, ob das ein Glück ist?“ Wieder verstand man ihn nicht. Und so gingen die Nachbarn heim, in heftiger Debatte.